Por María Carla Rodríguez

Aquí se indaga el papel de los nuevos gobiernos de derecha (NGD) en relación con las reconfiguraciones y tendencias actuales que presenta la vivienda popular urbana en América Latina, considerada en el telar de una geopolítica de la gobernanza.

El proceso de urbanización – y en ese marco la vivienda urbana – constituye una dinámica sociohistórica de transformación territorial. Las ciudades son ámbitos de la reproducción de la vida y sostén del conjunto de las relaciones que estructuran la sociedad en sus dimensiones materiales y simbólicas, es decir, en la actualidad, la reproducción integral del orden capitalista.

El territorio expresa una construcción social activa y compleja donde la vida cotidiana de los habitantes se ancla mediante un juego de relaciones de clase[1], intrínsecamente conflictivo, que yuxtapone y ensambla lógicas de producción mercantil simple, ampliada y modalidades desmercantilizadas de producción del hábitat. Todas ellas, se despliegan en interacción con lógicas estatales que alientan u obstaculizan esos procesos, de acuerdo con las dinámicas de poder de los entramados actorales involucrados. Las políticas públicas varían a lo largo del tiempo, pero en el caso de los procesos de urbanización, dejan marcas materiales perdurables en el territorio, que persisten más allá de los gobiernos y las correlaciones de poder que las originaron.

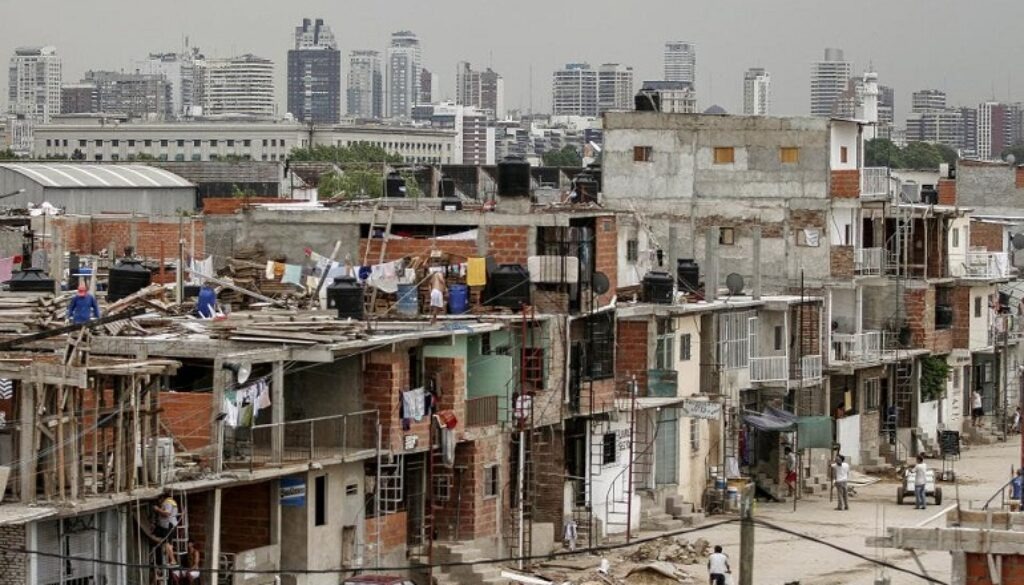

Para situar la temática de la vivienda popular urbana en la actualidad, resulta preciso ubicar la financiarización capitalista, que operó y opera sobre las particularidades territoriales preexistentes de América Latina. Básicamente: i) un proceso de urbanización acelerado en ocho décadas y caracterizado por la formación de gigantescas metrópolis, donde habitan, no obstante, en torno a un 15 % de la población de la región (ONU HABITAT; 2022); ii) una extensa y masiva urbanización popular autoproducida inicialmente para satisfacer la necesidad de vivienda, por fuera del mercado inmobiliario, con poco o nulo apoyo del Estado; iii) La creciente y diversificada mercantilización irregular de esa urbanización autoproducida 2). Estas tendencias combinan la segregación social creciente —por ingresos y rentas y en términos de dotación de infraestructuras, servicios sociales y ámbitos públicos— y la fragmentación territorial- por vialidades, vallas, muros, cerramientos y sistemas de vigilancia electrónica y policial-, que se traducen en el incremento de distancias sociales y culturales a escalas macro y micro.

El territorio tiene una importancia estratégica para el control de otros medios de producción. Por ejemplo, no hay flujo de las redes virtuales sin litio que lo sustente. Las relaciones de posesión y su externalización material, unidas a las relaciones de propiedad, constituyen el corazón del modo de producción capitalista y la base del proceso de acumulación, transitada a través de periódicas crisis, que al menos en parte, se “resuelven” a través del uso del espacio para recrear las relaciones sociales que lo sustentan, configurando históricamente el desarrollo geográfico desigual.

El Estado es el dispositivo fundamental tras la localización y relocalización de las personas, recursos, actividades e instituciones en la ciudad es el Estado: organiza procesos de concentración de activos y recursos e implementa una potente estrategia discursiva para reinterpretar su acción, reconquistar áreas de la ciudad y promover procesos de valorización urbana. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial son indispensables para proponer, debatir y aplicar las reformas estructurales, constitucionales y legislativas que adecuan las instituciones al nuevo patrón de acumulación y mediatizan las conflictividades sociales emergentes. En temas urbanos, los Estados nacionales y/o locales proponen, aprueban, aplican y juzgan sobre contenidos e infracciones en torno a las leyes y normas que rigen aspectos cruciales de la urbanización y las condiciones para el flujo del capital ( transferencias de propiedad y sus costos fiscales; montos de los impuestos prediales y las llamadas “recuperaciones de las plusvalías urbanas”; reglamentos de construcción y urbanismo que fijan los usos del suelo, las densidades e intensidades edilicias, alturas de los inmuebles, condiciones de libre circulación de los capitales trasnacionales y “blanqueos” de capitales, formas de asociación y actuación con el capital inmobiliario, funcionamiento de la banca hipotecaria, mecanismos de financiarización de la construcción; incentivos económicos y facilidades administrativas otorgadas -o quitadas – a determinadas zonas territoriales o distritos especiales y características del planeamiento urbano estratégico.

Sobre todos estos aspectos, los gobiernos de derecha y extrema derecha, actúan protegiendo y dinamizando los intereses del capital, privatizando el patrimonio público, defendiendo la subsidiariedad del Estado, la austeridad fiscal y el ajuste estructural, aunque tras cada crisis se sale más y mejor endeudados.

Nuevas formas para viejas ideas.

Entre 1998 y 2011, gobiernos de izquierda, centro-izquierda o nacional-populares ejercieron el poder ejecutivo nacional en once países latinoamericanos, cubriendo dos tercios de la región. Sin embargo, tras el fin del boom de las commodities, sobrevino un estancamiento económico y social acompañado por el “giro” del electorado, que posibilitó el ascenso de fuerzas de centro-derecha y derecha. Esto ocurrió en Argentina (Mauricio Macri, 2015-2019), Chile (Sebastián Piñera 2010-2014 y 2018-2022), Colombia (Iván Duque (2018-2022); Uruguay (Luis Lacalle Pou; 2020-2024) y Paraguay (Horacio Cartes 2013-2018 y Santiago Peña, 2023-2028). También emergieron versiones de derechas extremas: Jair Bolsonaro en Brasil (2019-2022), Daniel Noboa en Ecuador (2021- 2025 y reelecto), Nayib Bukele en El Salvador (2019- 2024 y reelecto) y Javier Milei en Argentina (2023-2027)[2]. Otros procesos autoritarios forman parte de este ciclo, como el rechazo al plebiscito de paz en Colombia (2016), el golpe contra Evo Morales en Bolivia (2019) y el extraño episodio de la destitución de Pedro Castillo (2022). Estas tendencias son parte del proceso global que atraviesa el capitalismo realmente existente, con Donald Trump electo y reelegido (2016 y 2024), el Brexit (2016) y la presencia de gobiernos nacionales conservadores en Hungría, Polonia, Turquía e India, entre otros[3], sumados a la escalada belicista.

Las derechas latinoamericanas, renovaron su discurso y estética, ganaron competitividad electoral y capacidad de movilización y abrieron una nueva etapa política apoyada en la convergencia entre agendas antidistributivas y conservadoras que unieron sectores neoliberales y libertarios con grupos conservadores, formando un bloque político homogéneo.

En lo macro, se sustentan en el liberalismo económico – al menos en lo discursivo-, la reducción del Estado (aunque aumentan los gastos militares y en seguridad), el conservadurismo social (“antiwoke”, “antigénero”, “antimigrantes”), alianzas con EEUU y “Occidente” y políticas de mano dura contra el crimen. Ejecutan políticas sociales basadas en el asistencialismo focalizado y subsidios condicionados dirigidos a los más pobres (como Auxilio Familia Brasil; AUH Argentina gestiones Macri y Milei) al tiempo que recortan los subsidios de energía y transporte. En general, sus políticas sociales plasman una agenda conservadora (oposición al aborto, matrimonio igualitario, educación con perspectiva de género) e irradian un enfoque cultural y moral basado en la meritocracia y el emprendedorismo individual.

Aunque todas sus medidas redundan en un agravamiento de la desigualdad, han construido niveles significativos de apoyo popular a la par de producir amplios sectores apáticos y descreídos de la participación política. Parecieran “crear realidad” con independencia del sustento material y la racionalidad de sus votantes. Este proceso, ha sido denominado psicopolítica (Han 2014), un ejercicio del poder, basado en la “seducción”, más que en la coerción (que se ejerce de manera selectiva contra grupos considerados peligrosos o tildados de terroristas). En la era digital, lo político actúa como un vector de significación que altera el imaginario social, apoyado en las aceleradas transformaciones tecnológicas inducidas por el capital. Como ya lo había notado Antonio Gramsci, cuando se logra naturalizar una perspectiva como sentido común, esta deviene hegemónica. El discurso que logra ese status, “pierde” su carga ideológica y se impone como evidencia incuestionable.

Los “nuevos” gobiernos de derecha, se han constituido como gobiernos tecnopolíticos, dando nueva forma a viejas ideas que legitiman la desigualdad, ahora ancladas en la cibercultura y la comunicación digital que se despliega por las redes planetarias y llega a cada unidad mano-celular-cerebro. Dotados de ingentes recursos, estos gobiernos se sirven de las características de la actual economía apoyada en una nueva cotidianeidad de supervivencia de amplios sectores trabajadores crecientemente informalizados y que tienen que asumir fluidamente diversos y simultáneos papeles como productores, consumidores, comerciantes, en un contexto generalizado de precariedad de la vida y que actúan en los enjambres digitales (la forma que toma la tecnología digital potenciada por la dinámica de los algoritmos diseñados para la acumulación del capital). El proceso de subjetivación así gestado, favorece la congruencia entre el nuevo discurso político de las derechas extremas y el imaginario social popular, adherido sobre mundos emocionales constante y planificadamente operados y quebrados.

Este nuevo orden es tecnocrático y despolitizado (le resultan muy funcionales los elevados niveles de abstención electoral) se despliega bajo la vigilancia selectiva y segmentada de las fuerzas del orden. Impulsan un nuevo/viejo paradigma moral, político y económico que horada los supuestos sobre los que descansó la democracia liberal desde las revoluciones burguesas de hace ya dos siglos y que es enemigo de todo proceso que pretenda cultivarla a través de la participación en todos los órdenes de la existencia.

La vivienda popular en este entuerto.

Tal como sostuvo Oszlak (1991), las políticas de hábitat y vivienda – y nunca hay que olvidar que la casa constituye una necesidad básica humana de carácter universal para posibilitar la reproducción de la vida- manifiestan la intervención del Estado[4] que actúa por acción y omisión sobre la distribución y localización material y simbólica de los diferentes sectores sociales en la ciudad y, consecuentemente, la satisfacción diferencial de las necesidades básicas, así como los modos de interpelación e incorporación de la participación popular.

En relación con la cuestión de la vivienda popular urbana, los nuevos gobiernos de derecha en América Latina profundizaron la apuesta neoliberal y abordan la cuestión con un enfoque de mercado, participación privada y subsidios focalizados.

Su modelo de suelo/ vivienda como mercancía, se combina con el incentivo a las constructoras privadas para desarrollar proyectos de interés social (créditos fiscales, simplificación de trámites, inclusión de vivienda industrializada, inclusión de componentes de supuesta transición energética). Los subsidios a la demanda para la producción de viviendas sociales, pieza central de su esquema, de la cual Chile resulta el ejemplo paradigmático, han sido y son una opción importante para el desarrollo de operaciones de especulación inductiva que expanden las manchas urbanas en pro del negocio inmobiliario de gran escala que altera los patrones urbanos (en Argentina asistimos a la creación de Puertos (el Nordelta II) en el Partido de Escobar, dando continuidad a Nordelta de Tigre el plan estratégico de Eduardo Constantini iniciado en la década de 1990, con sus destrozos ambientales y profundización de la segregación socioespacial a lo largo de los partidos costeros de la RMBA.

Los resultados de estudios sobre políticas habitacionales del siglo XXI, de gobiernos neoliberales y progresistas de América Latina, mostraron que, a pesar de la diversidad entre ambos bloques geopolíticos y las diferencias internas que ocurrieron en su interior, en ambos casos, se favoreció a los sectores financiero-inmobiliarios nacionales e internacionales mediante la periferización de la vivienda social. Asimismo, resaltaron que la articulación estrecha y muchas veces corrupta entre el Estado y los capitalistas financieros, constructores e inmobiliarios —con el ejemplo destacado del escándalo transnacional de Odebrecht[5]— estaba haciendo y rehaciendo el mapa de los procesos de urbanización en América Latina y de la producción habitacional para las clases trabajadoras. Los nuevos Gobiernos de Derecha, extreman la receta inicialmente instrumentada en el Chile de Augusto Pinochet. EXPOCONSTRUIR, desarrollada en Buenos Aires en el Hotel Hilton los días 7 y 8 de mayo de 2025, fue un ejemplo del despliegue de esta vieja/nueva lógica. Disputan la vivienda popular urbana como nicho de negocios, alentando la existencia de “créditos en pozo” que se empiezan a pagar antes de habitar y la ejecución industrializada de módulos mínimos. Acusan a los arquitectos y sus pretensiones de diseño y a los fideicomisos organizados por pequeños capitales de ser los culpables de la crisis de la vivienda. La belleza, fuera!

En general, los gobiernos de derecha minimizaron la presencia estatal en la construcción de vivienda y los presupuestos. Han delineado algunos programas dirigidos a sectores de bajos ingresos, con requisitos estrictos y de alcance acotado, exigiendo ahorro previo y empleo formal, como el Programa “Casa Propia” (Macri) y “Mi Casa Ya” (Duque). Duque también impulsó el programa Vivienda Gratuita, que buscaba construir 100.000 casas, que se estrelló por sobrecostos y corrupción. En el mismo espíritu, en El Salvador, Bukele, implementó el “Plan Bienestar”, regalando casas con fines propagandísticos.

Sus criterios de regularización dominial de los barrios populares, profundizan la especulación inmobiliaria y la anarquía mercantil, como Bukele en El Salvador con el “Plan Control Territorial”. Esto se vincula con la propensión a la flexibilización de normas urbanísticas, facilitando desarrollos inmobiliarios, incluso sobre áreas ambientalmente sensibles (Bolsonaro en Brasil). Una diferencia se planteó en Argentina, con la implementación de las políticas nacionales de integración sociourbana durante el Gobierno de Macri, a partir de la creación del registro nacional de barrios populares RENABAP (2017), la Secretaría de Integración Socio Urbana -SISU- (2018) y el fondo FISU(2019), que fueron producto de un amplio consenso social y movilización de movimientos sociales, con el inspirador sostén del “Laudato SI, sobre el cuidado de la casa común”, en la palabra de Francisco (2015). Sn embargo, algunos resultados de su ejecución, muestran elementos problemáticos que echan luz sobre la complejidad del desafío; pero cuyo mayor valor inicial, a mi juicio, reside en el reconocimiento de la organización colectiva y la comunidad a escala barrial (moderna, diversa, conflictiva, plurinacional, multicultural, resignificada al siglo XXI) como sujeto de aprendizaje y transformación territorial.

Javier Milei, finalmente, impulsa la liberalización total del mercado inmobiliario y desmontó todas las políticas públicas y organismos nacionales del sector. Derogó la ley de alquileres (Ley 27.737), suprimió el Ministerio de Hábitat y Ordenamiento Territorial y el FISU, Fondo de Integración Socio Urbana profundizando el proceso de criminalización de los movimientos sociales piqueteros/territoriales iniciado por Macri con la detención de Milagro Sala. En plan de restringir y perseguir las formas colectivas y comunitarias del hábitat popular, también destacan las medidas de Noboa en Ecuador, destinadas al desmantelamiento de la legislación sobre cooperativas de vivienda, que se dan de baja a la antigüedad de 5 años aunque se encuentren activas.

El acceso al suelo urbano y la propiedad privada son piezas clave del modelo de ocupación y explotación territorial reforzado por los nuevos gobiernos de derecha. A lo largo del siglo XXI, el suelo urbano se ha tornado crecientemente inaccesible para amplias capas de población, por lo cual ha crecido la inquilinización en todos los niveles de ingreso, bajo modalidades formales e informales.[6] En consonancia, las políticas públicas de vivienda en América Latina también están otorgando cada vez más centralidad a las posibilidades que el arriendo permite, ensayando modelos de negocios destinados a sectores medios con alguna capacidad de pago (no en Argentina) y otros que conectan la población de bajos ingresos con el parque privado de arriendo disperso en barrios populares, sean hoteles pensión, habitaciones precarias, etc. mediante subsidios basados en el modelo de voucher. (como el decreto 690 de la CABA)

La expansión del alquiler en la vivienda popular urbana se ha desplegado en territorios donde proliferan regímenes de control privado de la gestión territorial, inmersos —en muchos casos— en circuitos ilícitos.Crecieron los cortiços o conventillos dentro de las villas/favelas, la construcción de habitaciones verticalizadas y las prácticas informales de corretaje inmobiliario, que emulan las prácticas formales y gestan una dinámica contractual que mixtura formas de servidumbre y de conflictividad. En Brasil, las familias que ganan hasta dos salarios mínimos llegaron a destinar en promedio el 41,2% de su renta en 2018 a alquileres, e incluso más del 50% en algunas regiones metropolitanas (Fundação João Pinheiro, 2021). En Chile, en 2015, el 28% de los arrendatarios destinaba más de un tercio de sus ingresos familiares al pago del alquiler (Link et al., 2019). En Argentina, de acuerdo con ACIJ et. al. (2023), en el AMBA, entre los hogares inquilinos de barrios populares, el 43% se encontraba endeudado y entre ellos, el 70%, lo había hecho para pagar el alquiler

Se han consolidado mercados irregulares del hábitat altamente expoliativos, que fijan precios afianzados en su carácter de rentas de monopolio para diversas capas populares —en particular mujeres jefas y migrantes que no tienen otras opciones y que son alimentados, a su vez, por mecanismos de políticas como los subsidios para la emergencia.

Por último, pero no menos importante, la política de control y seguridad dirigidas a clausurar la tolerancia social y política hacia los procesos de tomas de tierra y edificios y sus formas de organización colectiva, se expandió en todo el continente mediante nuevas oleadas de leyes nacionales “antitoma”, discursos y prácticas criminalizadoras y ejercicios de desalojos violentos, que coexisten con la expansión de los mercados inmobiliarios informales y de los territorios controlados por poderes fácticos.

De este modo, las modificaciones que están ocurriendo en la cartografía de la urbanización popularen América Latina afectan muy negativamente la condición de la vivienda popular urbana. Hacinamiento, barrios enteros sin agua pese a décadas de inversión pública en programas de infraestructura, crecimiento de los alquileres que se vuelven crecientemente impagables, endeudamiento familiar que crece como contracara del endeudamiento externo a escala macro, constituyen lo que Raquel Rolnik (2018) denomina la “colonización financiera del suelo y la vivienda”.

Esta penuria de la vivienda, parafraseando a Engels – que se viene profundizando con el ciclo largo neoliberal y que las políticas de los gobierno de derecha agudizan- acompaña la tendencia a la flexibilización de las relaciones formales de trabajo con un movimiento doble: por un lado, institucionaliza la inseguridad de la vida y por otro, la gestiona como un “servicio” temporal. De este modo se incrementan las ganancias financieras en el mercado y la flexibilidad en las formas de actuación del poder público sobre todas las modalidades de acceso a la casa que todas las personas necesitan para habitar. Una de las formas en que el capital avanza contra la vida.

De mientras, cientos de miles de inmuebles permanecen sin uso en la trama urbana consolidada y en los nuevos suburbios, porque funcionan como terreno de engorde o han sido directamente construidos como reservas de valor. Pero al mismo tiempo, los habitantes acceden a viviendas de tamaño crecientemente disminuido, tanto en los nuevos productos ofrecidos por los mercados formales, como en las ofertas del hábitat popular.

Finalmente, un efecto muy significativo a considerar por su aporte en la precariedad de la vida es el incremento de la alienación residencial: la pérdida de capacidad de decisión acerca de las condiciones cotidianas del habitar, que ocurre como producto de la captura del proceso de producción del habitar y su explotación para los fines de la reproducción. De este modo, amplias mayorías residen en lugares que son el producto de los intereses que han tomado el control (desarrolladores, bancos, burócratas, propietarios), mediante el ensamble de roles e instituciones cuyo resultado, para las mayorías populares, se traduce en viviendas chiquitas y feas, cuando no la calle.

Vivienda y batalla político-cultural.

Ejecutada históricamente como consecuencia de la persistente e insoluble brecha entre las características y alcances de la producción capitalista y la necesidad social y humana de habitar, la urbanización popular asume distintas tipologías que, a su vez, combinan diferencialmente el papel jugado por los componentes individual-familiar y colectivo-organizado en las distintas etapas del ciclo del habitar. Desde los asentamientos iniciados en tomas de tierras hasta los conjuntos habitacionales cooperativistas, presenta una variedad de tipologías.

Dado el carácter masivo y estructural de la urbanización popular, el Estado también ha implementado progresivamente diversas estrategias y políticas hacia este fenómeno y los sectores sociales implicados.

Los barrios populares[7] son la expresión más frecuente de los procesos de urbanización popular, construidos a lo largo de las décadas, con trazas más o menos regulares, planificados para quedarse a vivir o imaginados como sitios transitorios, en localizaciones cercanas a los lugares potenciales de trabajo o bien residuales en términos de interés económico y problemáticas ambientales. Los barrios populares son dominios estructurados a través de varias formas de regulación extralegal, social y discursiva, que conforman una geografía desigual y un mosaico de espacios valorizados y desvalorizados. En estos territorios, el estado, permanentemente redefine los formal y lo informal y, al operar de manera informalizada, obtiene “una flexibilidad territorializada”, que le permite conjugar gobernanza con despliegue mercantil.

También forman parte de los procesos de urbanización popular, los mojones territoriales dispersos, instalados por las masivas ocupaciones intersticiales de edificios en áreas urbanas consolidadas, los pequeños conjuntos de viviendas originados en operatorias estatales, construidos por empresas pero luego habitados y transformados por los sectores populares. La urbanización popular asimismo da lugar a aquellos conjuntos materializados mediante expresiones de la autogestión y el cooperativismo[8]. Finalmente, existe una urbanización popular del mal

habitar que se expande, invisibilizada y perseguida y que utiliza elementos livianos, precarios y móviles, malviviendo en la calle y los espacios públicos.

De este modo, la urbanización popular involucra todos los procesos de producción de vivienda y componentes urbanos realizados y habitados bajo iniciativa y/o control de los propios usuarios/habitantes, combinando modalidades de tipo individual/familiar (predominantes en las viviendas) y comunitarias, colectivas y organizadas (predominantes en el resto de los componentes urbano-barriales), que incluyen:

i) Formas comunitarias tradicionales que recuperan prácticas colectivas (de ayuda mutua, faenas, ayllu, minga), principalmente de origen indígena y campesino;

ii) formas colectivas a través de grupos informales o asociaciones organizadas para tomar, solicitar o comprar tierra y gestionar servicios e infraestructura;

iii) formas colectivas organizadas que constituyen empresas sociales, tales como cooperativas y mutuales, que cuentan con asesoría técnica. Se caracterizan por la existencia de decisiones colectivas y la acción planificada y organizada.[9]

La vivienda popular urbana puede pensarse como un factiche (Blaser; 2009) donde ya no sólo conviven conceptos atravesados por contradicciones de un mismo universo sociocultural (por ejemplo entre objeto y acto, mercancía y derecho, hábitat y habitar, producto y proceso, bien de uso y bien de cambio) sino también se yuxtaponen universos simbólicos divergentes: un orden centrado en la reproducción del capital y otro/s orden/es – dispersos, locales, diversos- centrados en el círculo de la vida y sus cuidados. Lo uno versus lo múltiple.

Al identificar los rasgos específicos de la etapa de la financiarización y el modo en que atraviesan y modelan la vivienda popular urbana, se evidencian esas lógicas divergentes que la atraviesan y resignifican. Por un lado el emprendedorismo, donde el autoconstructor/emprendedor funciona como una especie de Robinson Crusoe del barrio popular, (lo que oculta el inevitable trabajo comunitario y colectivo que históricamente hizo posible la existencia de las casas en la trama de la urbanización popular) y, por otro, las prácticas autogestionarias -colectivas, planificadas- que producen y habitan en común: casa, barrio, ciudad, territorio y que disputan la creación de institucionalidad pública que redistribuya y canalice los recursos para su materialización.[10]

El emprendedorismo es la figura sostenida por las interpelaciones de los gobiernos de derecha, y tiene por sustrato el trasfondo de prácticas y sentidos construidos desde la lógica de la producción mercantil simple que atraviesa los procesos históricos de urbanización popular y se correlaciona con los empleos precarizados de auto subsistencia que proliferan entre los sectores populares. Interpela y seduce con la ilusión a de convertirse en sujetos de la acumulación ampliada y las expectativas de una vida sostenida por rentas, que ya no son producto del trabajo, ni tampoco del derecho. Las incursiones en las economías de plataformas financieras, la cripto, las rentas del alquiler de piezas, el consumismo, los consumos, las apuestas digitales, diluyen ambos significantes: trabajo y derecho se tornan imágenes cada vez más borroneadas en el espejo del sentido común, atravesado por el miedo y la incertidumbre, y donde muchas las personas más jóvenes, directamente, no se reconocieron nunca. En esta operación de lectura pragmática, la psicopolítica de la seducción, produce un “click” que articula sus estrategias comunicacionales de gobernanza anestésica y aturdidora, con las vidas cotidianas precarizadas de gran parte de sus votantes, con gran fuerza entre los jóvenes. [11]

Las concepciones autogestionarias y comunitarias, por su parte, implican la puesta en acto de un ensamble y articulación de múltiples diversidades sociales, históricas y culturales en torno a prácticas de producción del habitar como bien de uso, centradas en la vida y su cuidado/protección. De este modo, involucran trabajo colectivo planificado, organizan distintas modalidades de unidades productoras de bienes de uso y basadas en relaciones laborales sin patrones; combinan el trabajo no remunerado y el comunitario (ayuda mutua, ayllu, minga) con el trabajo autogestivo dignamente remunerado y el trabajo de los cuidados; proponen formas jurídicas congruentes a través de la propiedad colectiva, comunal u otras variantes de tenencia en uso que, de paso, resignifican la relación con la tierra. Impulsan procesos de desmercantilización en todos los órdenes de la vida, profundizan niveles de participación y protagonismo de las comunidades y familias, reconfiguran subjetividades y diseños institucionales, buscando formas público-comunitarias expresivas del buen gobierno. En definitiva, resignifican y dotan de un sentido integral a la democracia como eje rector de la organización de la sociedad complejizando la comprensión de la clase trabajadora actual atravesada por clivajes de género, etnia, generación, relación con el conocimiento, que el capital instrumentaliza penetrando como un virus de la maximización de la ganancia.

Un futuro abierto que se escribe hoy.

La actuación de los nuevos gobiernos de derecha en América Latina viene a profundizar tendencias iniciadas en el largo ciclo neoliberal: a) Procesos de desplazamiento territorial, donde los incentivos al mercado desplazan a los sectores de menores ingresos tanto en áreas urbanas consolidadas como a través de los procesos de regularización de urbanizaciones populares. b) Penuria de la vivienda persistente. Los modelos de subsidios realmente existentes, no cubren a la población total que los necesitaría. c) Calidad deficiente. Proliferan las viviendas inadecuadas. Pequeñas, mal localizadas, ejecutadas con materiales deficientes, con malas resoluciones de diseño o estéticamente insulsas (feas). d) Especulación inmobiliaria exacerbada que reproduce la exclusión estructural de amplias capas de la humanidad.

Pero algo más significativo aún es que estos gobiernos de derecha han generado un cambio çualitativo en las formas de interpelación de la subjetividad popular, ejerciendo un profundo impacto en la dimensión política. Han sabido leer y servirse de las transformaciones tecnológicas, en función de servir, cuando no son parte directa, de los sectores concentrados que en América Latina- en alianza con EEUU y el llamado “Occidente” y buscan mantener sus niveles de acumulación y privilegios.

Por todo ello sus políticas ampliarán las brechas territoriales y las desigualdades regionales, lo que se manifestará en el deterioro creciente de indicadores como el nivel de ingresos, el desempleo, la educación, la salud, la infraestructura, las condiciones habitacionales y el deterioro medioambiental. Aumentarán la experiencia humana de la escasez, correlato de la concentración que persiguen naturalizar, con independencia de los niveles de inflación o las mejoras en las mediciones de la línea de pobreza.

En este contexto, la vivienda popular urbana, como soporte de una necesidad básica humana y universal, constituye un activo objeto de disputa territorial e ideológica, componente de la gobernanza y de la profundización de la lógica capitalista en la actual etapa de la financiarización,

La tensión identificada entre el “emprendedorismo” impulsado por los gobiernos de derecha, por un lado, y la persistencia y multiplicación de la “autogestión” por abajo, a lo largo y ancho del continente, realza la dimensión geopolítica de la problemática del hábitat y sus políticas habitacionales que son políticas territoriales. La disputa atraviesa arreglos organizativos, prácticas productivas, cadenas de valor, relaciones entre elementos mercantilizados y desmercantilizados y – sobre todo- interpelaciones que confrontan subjetividades y modos divergentes de relacionarse con el poder, la forma de organizar la sociedad y el sentido del orden. Cosmovisiones divergentes entre el capital privatizador y la vida que siempre es social, diversa, múltiple, abundante y en común.

Las experiencias autogestionarias y comunitarias han sido una constante a lo largo de la historia de las ciudades, aunque su actualidad y genealogía se encuentre invisibilizada y sean poco reconocidas. Frente a la hipermercantilización del territorio, la autogestión planta prácticas ciertas de recuperación histórica, más o menos consciente, de la cultura asociativa, basada en cooperación, la ayuda mutua, la energía comunitaria. Distintas generaciones las heredan, reinventan y dan pistas para repensar un horizonte de transición. Un horizonte donde la tierra, el agua, el fuego (la energía) y el aire no pertenecen sino al planeta y son amorosamente usados, cuidados y disfrutados en común, para renovar el ciclo de la Vida humana y no humana, a través de formas de organización social e institucional – que incluyen la canalización de los conflictos-, acordes a ese propósito.

Por contrapartida, el análisis de las políticas de los gobiernos de Derecha, con sus operaciones performativas se orienta decididamente a la construcción de legitimidad y aceptación de nuevo/viejo mundo de desigualdad y barbarie naturalizadas.

En este telar, la vivienda popular urbana (la casa), como necesidad humana universal, constituye un locus estratégico y territorializado de la batalla político cultural, con futuro abierto.

Bibliografía.

AA.VV. ACIJ; CELS; CEUR-CONICET; EIDAES; IGEO-UBA. (2023a). Deuda, habitabilidad y alquiler. La situación de los hogares inquilinos en el AMBA. https://acij.org.ar/wp-content/uploads/2023/04/Encuesta-inquilina-AMBA-1.pdf

Blaser, M. (2009). The threat of the Yrmo: The political ontology of a sustainable hunting program. American Anthropologist, 111(1), 10–20.

García Linera, Á. (2023).La comunidad ilusoria. Sudamericana.

Han, B.-C. (2014). Psicopolítica. Herder.

Link, F., Marín Toro, A., & Valenzuela, F. (2019). Geografías del arriendo en Santiago de Chile. De la vulnerabilidad residencial a la seguridad de tenencia. Economía, Sociedad y Territorio, 19(61), 507-542.

Madden, D., & Marcuse, P. (2018). En defensa de la vivienda. Capitán Swing Libros.

Michelini, J. J., & Rodríguez, M. C. (2025). Ciudades en común: Diálogos norte-sur sobre formas colectivas de producción del hábitat. Los Libros de la Catarata.

Rodríguez, C. (2021). Hábitat, autogestión y horizonte socialista. Construyendo con y sin ladrillos la nueva sociedad. El Colectivo.

Rolnik, R. (2018). La guerra de los lugares: La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas. LOM Ediciones.

Rolnik, R., Guerreiro, I. de A., & Marín-Toro, A. (2021). El arriendo —formal e informal— como nueva frontera de la financiarización de la vivienda en América Latina. Revista INVI, 36(103), 19-53. https://doi.org/10.4067/S0718-83582021000300019

La autora es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y CONICET. Presidenta de la Asociación Civil MOI, movimiento de ocupantes e inquilinos de Argentina.

[1] La clase se encuentra modulada por clivajes de género, etnia y generación que aportan sus especificidades no sólo a las inserciones en el trabajo sino en relación con el hábitat, las prácticas y productos vinculados con la vivienda popular urbana.

[2] Cuya agenda y modos se parecen llamativamente a los de Trump.

[3] También se han registrado estallidos sociales (Chile, Colombia), nuevos triunfos electorales de gobiernos progresistas (Chile, Colombia, México, Brasil), mientras Venezuela y Cuba siguen su curso y existe una extendida y dispersa resistencia popular en todo el continente que aquí no analizamos.

[4] En este marco, la indagación de las políticas públicas, involucra la dimensión material del Estado, el régimen y el sistema de instituciones, las normas, procedimientos y materialidad administrativa, pero también las concepciones, enseñanzas, saberes, expectativas, conocimientos, tanto como las relaciones y jerarquías en el uso, mando, conducción y usufructo de bienes y creencias que se manifiestan en las distintas fases de la política (García Linera, 2023).

[5] En 2016 un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó, después de la confesión de la empresa, que Oderbrecht había pagado aproximadamente U$S 788 millones en sobornos para viabilizar aproximadamente 100 proyectos en 12 países: Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Venezuela y en Africa, Angola y Mozambique.( La Nación, 27 de mayo de 2018)

[6] Según datos de CEPAL, desde el año 2000 creció en un 8,8% el porcentaje de domicilios en alquiler, siendo México, Paraguay, Uruguay y República Dominicana los países con una variación por sobre la media, mientras que Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile y Nicaragua, experimentaron alzas por sobre el 20% (Rolnik et al., 2021)

[7] Incluye varios tipos de autoproducción, originados en loteos populares iniciados por agentes inmobiliarios con anterioridad de 1976 , tomas de tierras planificadas, villas de traza irregular, conjuntos construidos por el Estado de distintas escalas, grandes conjuntos construidos por autogestión con financiamiento público (Monteagudo, El Molino, La Fabrica). Todas ellas aglomeran población y son pedazos de ciudad que hacen barrio.

[8] Como la paradigmática experiencia del capítulo cooperativo de la Ley Nacional de Vivienda de 1968 de Uruguay y diversas políticas e instrumentos impulsados a partir de los 90 en Brasil, Argentina (Ley 341 CABA), Chile, Venezuela, México, Panamá, El Salvador. Todas correlatadas con la existencia y sostén de actores como la FUCVAM y los movimientos socioterritoriales de la Secretará Latinoamericana de la Vivienda y el Hábitat Popular (SELVIHP).

[9] La diversidad las caracteriza y está en su ADN: manteniendo el control directo de la ejecución y contrataciones, subcontratando total o parcialmente componentes, utilizando o no aportes de ayuda mutua, etc. Los destinatarios finales pueden subdividirse o bien mantener la figura colectiva. Estas diversas formas, pueden profundizar en mayor o menor medida sus contenidos autogestionarios.

[10] El proceso de producción de la vivienda en la urbanización popular del territorio, responde históricamente a la lógica de producción mercantil simple. Pero – tal como lo demostró Topalov para el conjunto de la urbanización capitalista- la autoconstrucción de la “casa” se encuentra siempre articulada con algún nivel de acción comunitaria requerida para producir los componentes urbanos y servicios para hacerla habitable, y se localiza entre otras casas y equipamientos, que hacen ciudad.

[11] La integración a la gobernanza, también incluye la promesa del acceso al crédito hipotecario inidividual, que aquí no se desarrolla, ya que se considera subsidiaria y complementaria con la del emprendedorismo.

Fuente: https://huelladelsur.ar/2025/06/25/una-mirada-geopolitica-de-la-vivienda-popular-urbana/